黄原酚研究

炎症是人体抵抗感染和损伤的自然过程,但如果炎症持续太久,就会引发问题。慢性炎症是许多疾病的根源,从心脏病到糖尿病,再到抑郁症。

黄腐酚的作用

黄腐酚的功效显著,因为它能够有效抑制体内炎症过程。实验室和人体研究表明,即使少量服用该物质也能抑制关键炎症调节因子的活性,例如NF-κB通路和NLRP3炎症小体 [1],从而减少促炎细胞因子的产生,并增强细胞的天然抗氧化机制 [2]。因此,黄腐酚有助于人体减少慢性炎症,而慢性炎症是许多疾病的根源,包括动脉粥样硬化和2型糖尿病。

减少炎症

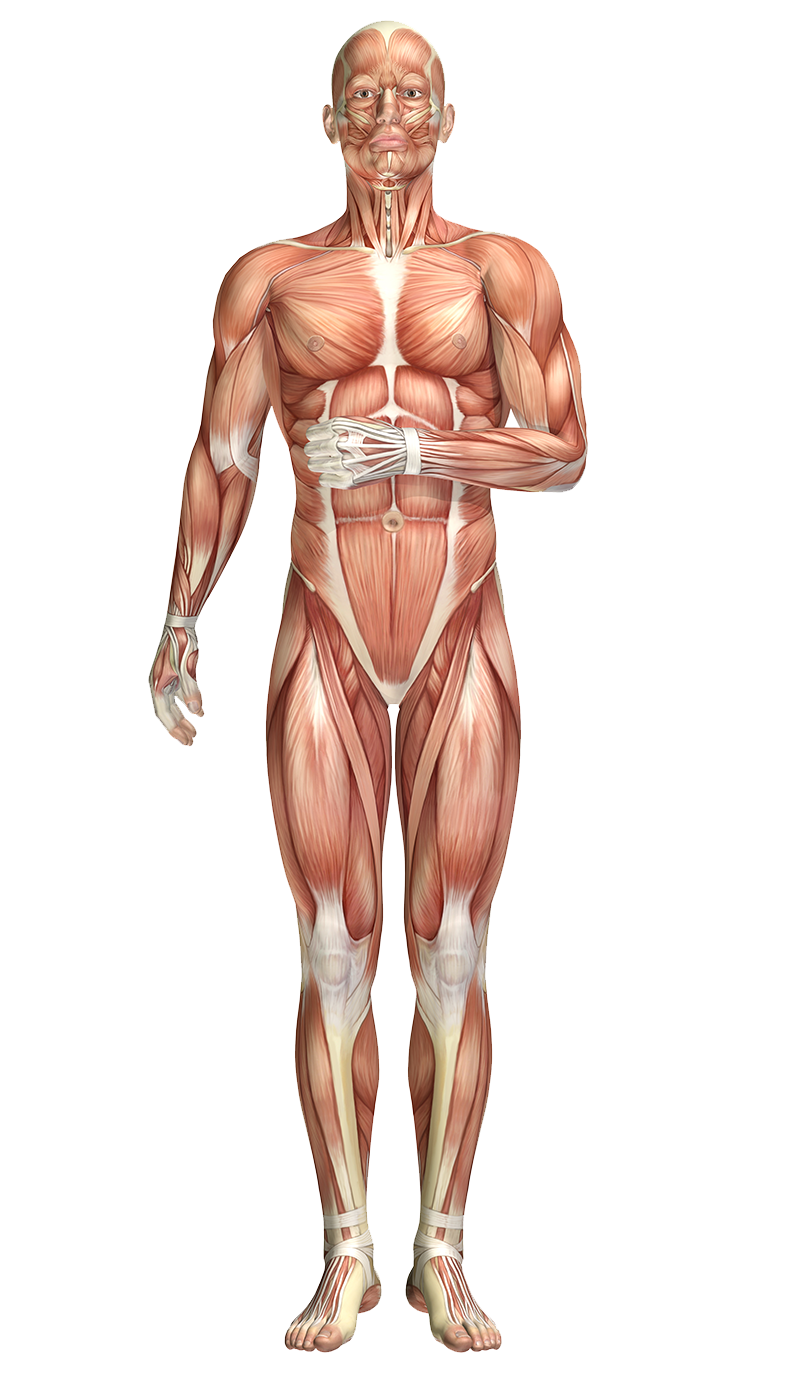

一个例子是骨关节炎,实验室研究表明,黄腐酚可以抑制软骨退化。除了抑制炎性细胞因子的产生外,黄腐酚还能限制C/EBPβ因子的激活和向细胞核的转移,而C/EBPβ因子负责启动与软骨退化相关的基因。此外,它还能增加II型胶原蛋白和聚集蛋白聚糖的产生,而这些物质对软骨健康至关重要,而它们的缺失会导致软骨的破坏 [3]。

黄原酚的作用

糖萼的守护者——细胞的保护盾

心血管问题

黄原酚的抗癌潜力

癌症是全球范围内导致死亡的主要原因。癌症的发生发展是一个复杂的过程,涉及多种遗传和环境因素。研究表明,黄腐酚通过多靶点分子机制发挥广谱抗癌作用,包括:

黄腐酚通过以下方式激活关键的细胞凋亡途径:

此外,黄腐酚选择性地对抗癌细胞,对癌细胞的毒性比对健康细胞的毒性更大(30)。

药物治疗支持

黄腐酚可能与某些非化疗药物具有协同或辅助作用,尽管迄今为止的研究主要集中在特定物质和特定的药理作用上。黄腐酚已被证明能够增强某些非甾体类药物和抗结核药物的活性,并通过其抗炎和抗氧化特性提高治疗的安全性,且不会与常用药物产生显著的不良相互作用。

总而言之,黄腐酚被认为是治疗多种疾病(包括传染病、心脏病和代谢性疾病)的安全辅助药物。它有助于提高药物疗效,并保护身体免受治疗的一些副作用的影响,从而有助于改善患者在治疗期间的生活质量。

癫痫治疗支持

肠道疾病对骨骼健康的影响

胃保护作用

黄原酚的安全性

研究仍在进行中

笔记